CAPÍTULO 6

COSA DE NIÑOS

Por Rocío Gallegos, Blanca Carmona, Gabriela Minjares, Miguel León Carmona, Carlos Arrieta, Charbell Lucio, Carlos López, Carlos Manuel Juárez Rodríguez, Margena de la O, Marlén Castro Pérez, Óscar Guerrero

Foto de Sharenii Guzmán

Rosa cumplió 15 años de edad el 18 de julio de 2010, pero su “Quinceañera”, la gran fiesta con vestido de princesa, baile y con banquete para todos sus seres queridos fue programada para el último día del mes, que ese año cayó en sábado. Según las previsiones familiares, las dos semanas que habrían de transcurrir entre el cumpleaños oficial y el día de la celebración apenas serían suficientes para alistar los detalles finales, como la comida, las sillas, las mesas, los adornos, la decoración, y a esa labor estaban abocadas Rosa, su hermana mayor y la mamá de ambas.

Una semana antes del festejo, sin embargo, Rosa fue asesinada en las calles de Ciudad Juárez, Chihuahua, su tierra natal, uno de los más importantes puentes fronterizos entre México y Estados Unidos, lo mismo que base de operaciones de grupos criminales que trafican drogas, armas y gente.

La adolescente fue ejecutada por agentes federales.

“Andábamos con lo de los preparativos de su quinceañera –recuerda la señora Verónica, su mamá– y ellas (Rosa y su hermana Clara) tenían hambre. Por eso fueron a comprar hamburguesas.”

Fue en el trayecto hacia un establecimiento de comida que un convoy de la Policía Federal comenzó a perseguir su vehículo, sin justificación alguna, y luego abrió fuego en su contra. Los agentes sólo argumentaron que se trató de una confusión de su parte. “A mi hija me la mataron los federales –añade Verónica–. Los asesinos que nos trajeron a Juárez.”

Rosa Angélica Marín Hernández, alumna de tercer grado de secundaria, quien soñaba con llegar a la universidad para estudiar medicina, fue sepultada con su vestido de quinceañera puesto.

“La comida que íbamos a dar en la fiesta, se dio en su velorio”, dice su mamá, con amargura.

Basados en fuentes hemerográficas, informes de comisiones de derechos humanos y la consulta directa con testigos y sobrevivientes, en esta investigación pudimos documentar 107 ejecuciones de niños y niñas como Rosa, a lo largo de la guerra contra la delincuencia organizada, iniciada por el gobierno mexicano a finales del año 2006 y continuada hasta el presente, perpetradas por autoridades estatales o federales.

A esa cifra, además, deben sumarse otras 36 personas menores de edad cuya desaparición logró identificarse en esta investigación, presuntamente a manos de esas mismas autoridades y al amparo de la misma política de seguridad.

En total, 143 víctimas infantiles, inocentes o indefensas, que han quedado al paso de la autoridad en 16 años de conflicto armado.

En la gran mayoría de los casos no hay indicios que involucren a estos menores con actividades criminales al momento de su ejecución o desaparición. En algunos casos, la autoridad los ha acusado de ser parte de actos criminales en flagrancia o de ser miembros de grupos delictivos, sin probarlo. Por ejemplo, a los de Icazo, Veracruz, los desaparecieron a raíz de la acusación ciudadana (sin pruebas), de que eran miembros de una banda de asaltantes, pero eso no se probó, ni siquiera se investigó.

No son, por supuesto, todos los casos acumulados en México de niños y niñas asesinados o desaparecidos por autoridades estatales o federales desde que la guerra inició. Esos 143 casos son únicamente aquellos que, por diferentes razones, llegaron a ser registrados por la prensa, por organismos civiles dedicados a la defensa de derechos humanos, por investigaciones académicas y, también, por reportes oficiales, tanto nacionales como internacionales, entre los años 2006 y 2022, además por supuesto de las denuncias de los familiares. Pero la cifra definitiva de niños y niñas víctimas de violencia de Estado es imposible de determinar en el presente, por la falta de investigaciones oficiales al respecto.

Objetivo en la mira

Tal como revelan las estadísticas oficiales, la población infantil y adolescente en México es, igual que otros sectores sociales como las personas jóvenes, uno de los objetivos en los que se ha centrado la política conocida como “guerra contra el crimen organizado” o “guerra contra el narcotráfico”.

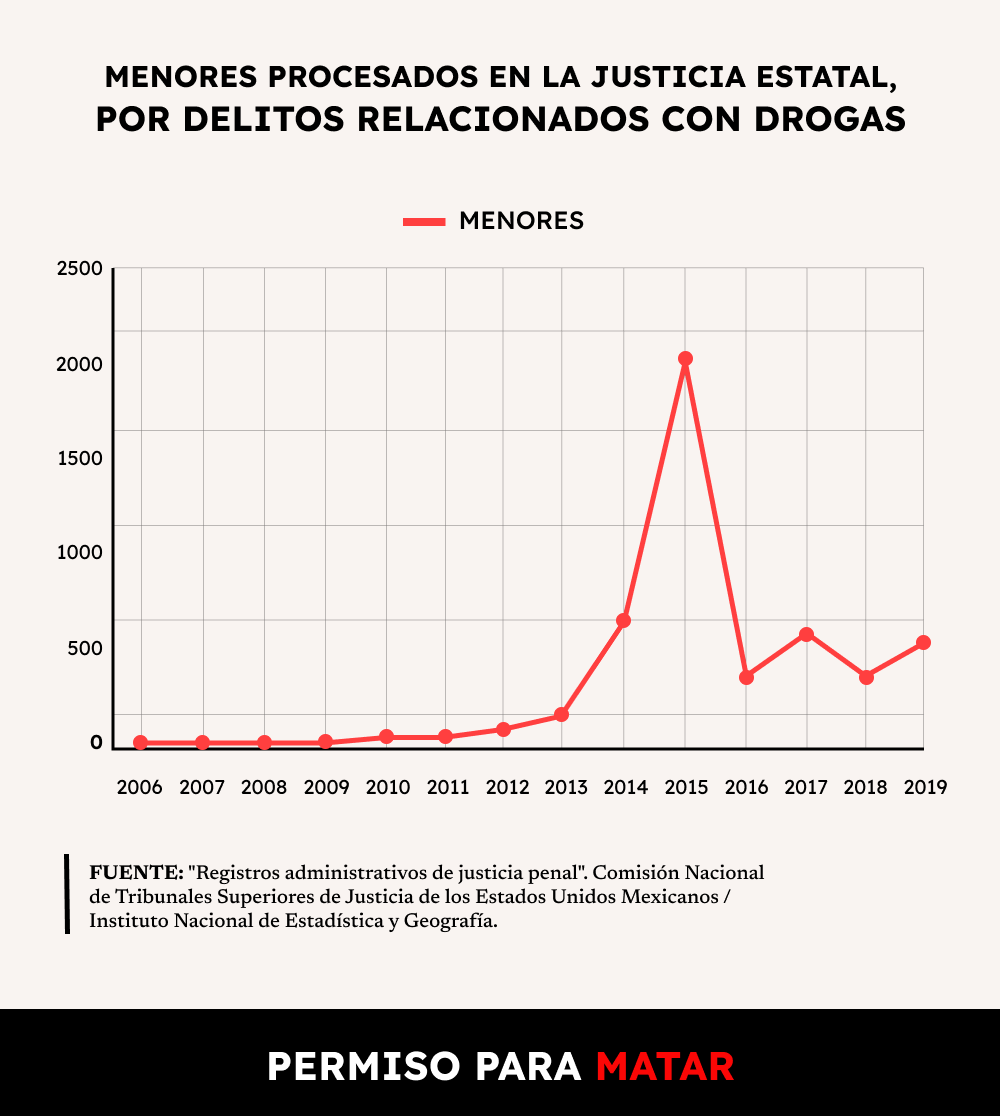

Desde la puesta en marcha de esta estrategia, y al menos hasta el año 2019 (último reporte publicado por la autoridad), en México fueron procesados penalmente 4 mil 592 menores de edad, por delitos del fuero común relacionados con posesión y tráfico de drogas.

Eso representa 7% del total de personas que han sido detenidas, investigadas y llevadas a juicio por este tipo de delitos, según los registros en materia penal de los 32 tribunales de justicia estatales del país.

Esas mismas estadísticas oficiales revelan también que, conforme la estrategia de guerra de las autoridades fue expandiéndose, el número de menores acusados de delitos relacionados con drogas fue aumentando año con año, al menos durante la primera década del conflicto armado, hasta alcanzar en 2015 su punto más alto, con un total de 1,997 menores imputados.

Y aunque después de que ese récord fue alcanzado hubo una disminución en el número de procesados, cada año se continuó formulando imputaciones contra un promedio de 500 niños y niñas, por delitos relacionados con drogas.

De forma paralela, en el fuero federal, otras 2 mil 491 personas menores de edad fueron detenidas y consignadas ante el Ministerio Público, sólo entre 2017 y 2021 (únicos años sobre los que las autoridades han revelado información) y, de hecho, con el inicio del actual gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, la persecución policíaca federal contra niños y niñas registró un incremento inédito, con 1,321 menores de edad aprehendidos por la Guardia Nacional y consignados al MP por delitos federales, sólo en 2019.

Así, durante la guerra contra el crimen organizado se han registrado oficialmente al menos 7 mil menores procesados por narcotráfico y otros delitos, como tráfico de armas, robo de hidrocarburos y asociación delictiva para cometer secuestros.

Pero, acaso, el que la población menor de edad sea objeto de una persecución oficial cada vez mayor, en el marco de la guerra contra la delincuencia organizada, ¿es reflejo de que la participación de niños y niñas en estructuras criminales va en aumento? ¿O sólo ocurre que los integrantes de este sector poblacional son física, económica y jurídicamente vulnerables, lo que los convierte en objetivos de fácil sometimiento, ideales para robustecer las estadísticas sobre capturas, sobre operaciones especiales y, con ello, los discursos de efectividad en materia de seguridad?

Pantomima

A finales de octubre de 2013, estudiantes de la Universidad Veracruzana convocaron a una conferencia de prensa, para denunciar que un grupo juvenil se dedicaba a asaltar alumnos de la Facultad de Ingeniería, en la ciudad de Veracruz. Los universitarios presumieron haber realizado una investigación propia mediante recursos digitales, con la que identificaron a la “Banda Icazo”, integrada por vecinos de una calle con ese nombre, de la colonia popular Formando Hogar.

En su conferencia, los universitarios incluso presentaron retratos de varios jóvenes que supuestamente eran miembros de ese grupo delictivo, a los que calificaron como “vándalos” contra los que debían actuar las autoridades.

Pero la investigación realizada por los estudiantes de la UV carecía de seriedad y la información divulgada, de veracidad. En realidad, sólo habían consultado la geolocaización de un teléfono robado, que marcó la calle Icazo como último sitio donde el aparato se activó y, para los universitarios, esa resultó prueba contundente de que los asaltantes eran habitantes de esa calle.

Por ello, luego buscaron en Facebook a personas que dijeran vivir en Icazo, de entre las cuales eligieron arbitrariamente a jóvenes que, a su juicio, mostraban alguna “actitud delincuencial” –como posar ante la cámara haciendo señales con las manos, por ejemplo–, y a ellos los presentaron como criminales durante su conferencia.

Debido a la resonancia que en la prensa local obtuvo su denuncia, las autoridades se comprometieron con los universitarios a lograr “la detención de los responsables de ilícitos en contra de los estudiantes, ya que existen denuncias y se cuenta con descripciones de los probables infractores”.

Lo cierto, sin embargo, es que ante la ausencia de una investigación oficial y por no contar con el apoyo previo de las autoridades, los estudiantes de la UV habían incriminado y exhibido a los jóvenes de Icazo, sin contar con evidencia de que realmente fueran responsables de los asaltos en su plantel. Y sin saber, tampoco, el tipo de acciones oficiales en las que, semanas después, degeneraría su denuncia, acciones que en un documento interno de la policía estatal fueron denominadas como Operativo Guadalupe-Reyes.

“A mi hijo se lo llevaron como a las 12:15 de su trabajo, el 11 de diciembre de 2013 –recuerda Perla, mamá de Víctor, un adolescente de Icazo, de 16 años de edad, estudiante de la primaria nocturna y quien, para apoyar la economía familiar, hacía talachas en un taller de cambio de aceite automotriz–. A plena luz del día llegó un convoy de coches, camionetas y patrullas... Llegaron por él y le dijeron que era cómplice de un robo.”

Después, ya con Víctor detenido, el convoy integrado por vehículos de la Secretaría de Marina del gobierno federal, de la policía preventiva estatal y de la policía ministerial veracruzana, avanzó hacia la casa de Yonathan Isaac, de 17 años y también vecino de Icazo.

“Yo me fui a dejar a mi hija a la escuela –narra María, mamá de Yonathan– y cuando yo venía de regreso, volteé y vi que venía un convoy de carros: iba una camioneta blanca adelante, con unas torretitas de luces prendidas; de ahí iba una Suburban negra; de ahí iban dos coches Avenger y a lo último iba una patrulla estatal. De hecho, yo venía casi atrasito de la patrulla. Y vi el convoy y pensé en mi hijo Yonahtan, ‘no vaya a querer salir a andar viendo, de curioso’, y quise adelantarme para que mi hijo no saliera. Y cuando yo me quise adelantar, ya estaba el convoy afuera de mi casa y se acerca un policía y me hace con la pistola así, como tapándome el paso.”

Yonathan fue torturado por los policías dentro de la vivienda, mientras María escuchaba sus lamentos a algunos metros de distancia, sin que le permitieran aproximarse a pesar de sus súplicas. “Él me gritaba, ‘¡mamá, ayúdame!’ y después vi que salieron todos los que entraron a la casa, los policías, los encapuchados, vi que venían sacando a mi hijo, vi que lo traían así, de los pelos, como ahorcándolo, esposado; él volteó y me vio y agachó la cabeza. Y ya, como un animalito, lo agarraron y lo aventaron a la Suburban negra.”

Además de los adolescentes Víctor Álvarez Damián y Yonathan Isaac Mendoza Berrospe, los agentes que integraban el convoy oficial detuvieron a otros cinco jóvenes de la zona.

A pesar de los testimonios, las autoridades ni siquiera reconocieron haber privado de la libertad al grupo de habitantes de Icazo. Solo hubo una declaración del entonces procurador de justicia de Veracruz, Amadeo Flores Espinosa, quien ese mismo día anunció a la prensa que un nuevo un equipo especial de investigación había entrado en funcionamiento, para combatir el robo en la ciudad de Veracruz mediante “diligencias secretas”.

Desde entonces, ninguno de los muchachos detenidos en Icazo volvió a ser visto.

No fueron presentados ante el Ministerio Público ni encarcelados: fueron desaparecidos por los agentes que los privaron de la libertad.

Y mientras las madres de las primeras víctimas de ese grupo especial buscaban en vano a sus hijos adolescentes en agencias ministeriales, cárceles y hospitales, el procurador estatal anunciaba, en tono triunfal: “Estamos trabajando e investigando, hay mucha coordinación con la Policía Naval, con el Ejército, ¡hay muchos avances!”.

El funcionario reproducía, así, un discurso de efectividad basado en supuestas acciones preventivas, en patrullajes ostentosos y operativos especiales, en arrestos, en delincuentes abatidos, que se ha reiterado en todo el país a lo largo del conflicto armado interno. Un discurso tan útil para defender la política de seguridad aplicada en los últimos tres lustros, como para justificar los abusos en los que la autoridad ha incurrido.

No obstante, en el caso de los menores procesados durante la guerra contra el crimen organizado, las estadísticas oficiales comprueban que la eficiencia aducida por las autoridades es sólo una simulación. Un juego de cifras parciales, en el que se anuncian operativos y capturas, pero nunca se aclara que prácticamente todas las personas imputadas quedan libres, tras comprobarse su inocencia.

En el fuero estatal, por ejemplo, aunque el número de menores imputados por delitos relacionados con drogas incrementó explosivamente en los últimos tres lustros, hasta sumar 4 mil 592 personas menores de edad procesadas entre 2006 y 2019, las autoridades demostraron la culpabilidad de los menores acusados sólo en 103 casos.

Eso equivale a 2% de las niñas y niños procesados penalmente en el fuero común. Mientras que el restante 98% resultó inocente.

Por otro lado, de los 1,830 menores consignados al Ministerio Público por delitos federales entre 2019 y 2021 (único periodo reportado de capturas y consiguientes consignaciones ante juzgados penales), la Fiscalía General de la República reportó que sólo se inició un proceso de “justicia para adolescentes” en 25 casos –de los cuales, únicamente cuatro se relacionaban drogas, y en su delito más inocuo, la posesión simple para consumo–. Eso es 1.3% del total de menores detenidos y consignados al MP federal.

Contra el restante 98.7% de los menores detenidos por delitos federales, la Fiscalía General de la República determinó la inexistencia de conductas delictivas.

A ese grupo de menores, perseguidos y criminalizados, es decir, presentados falsamente como delincuentes y, por lo tanto, como sujetos moralmente responsables de la suerte que corrieron, deben sumarse las niñas y niños inocentes o indefensos que no llegaron a ser presentados ante el Ministerio Público o ante un juez para comprobar su inocencia o culpabilidad, sino que fueron asesinados o desaparecidos por las autoridades a cargo de la guerra.

De hecho, de las 143 personas menores de edad cuyo asesinato o desaparición presuntamente a manos de autoridades se ha documentado en esta investigación, al menos la mitad fueron criminalizadas para justificar los abusos perpetrados en su contra.

De entre esas personas menores de edad criminalizadas, una de cada tres fue víctima de las autoridades en el estado de Veracruz.

“Cuando desaparecieron a mi hijo –recuerda Perla, la mamá de Víctor–, él estaba retomando su primaria, en una escuela nocturna. Ahí tengo su libreta y ahora en esa libreta le escribo: ‘Te extraño, Víctor’, como si estuviera él cerca... Le pongo: ‘Hijo, algún día nos volveremos a ver’...”

La guerra escondida

El término “guerra contra el crimen organizado” se emplea en México para definir la estrategia gubernamental emprendida en 2006 y continuada hasta la fecha, que se caracteriza por el empleo de las Fuerzas Armadas para encabezar y coordinar la lucha no contra potencias invasoras (para lo que fueron creadas), sino contra problemáticas de seguridad pública específicas, como el narcotráfico y otras formas complejas de delincuencia.

Sin embargo, al cobijo de esa estrategia de seguridad, la fuerza pública no sólo se ha empleado para enfrentar al crimen organizado, sino también para reprimir movimientos sociales, manifestaciones de insatisfacción y desesperación popular e, incluso, expresiones socio-culturales. Y de los efectos de esa faceta represora de la guerra no han quedado exentos los niños y niñas del país.

Es el caso de Erika Jannet Rocha, Alejandro Piedras, Daniel Alán Ascorbe e Isis Gabriela Tapia, los cuatro adolescentes que, junto a cinco jóvenes más y tres funcionarios públicos, fallecieron aplastados y asfixiados en 2008, cuando policías preventivos y agentes ministeriales del gobierno de la Ciudad de México realizaron una razzia en la discoteca New’s Divine, donde estudiantes de secundaria de colonias populares celebraban el fin de cursos con una “tardeada”, es decir, con una reunión para bailar en la que no se vende alcohol.

Las víctimas no habían cometido delitos qué perseguir y sólo fueron escogidas como blanco de la acción policial porque las autoridades consideraron nocivas sus prácticas de esparcimiento y su lugar de reunión. Ninguna autoridad fue sancionada penalmente por estos hechos.

También es el caso de José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, de 13 años, quien al volver de la escuela a su casa fue impactado en la cabeza por un proyectil de gas irritante, disparado por agentes de la policía estatal de Puebla que en julio de 2014 reprimieron una manifestación de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, contra el cierre de las oficinas del Registro Civil en la junta auxiliar de su municipio, lo que los obligaría a realizar largos trayectos carreteros, para resolver trámites cotidianos.

Aunque algunos mandos policiacos fueron sancionados por estos hechos, todos lograron la revocación de la sanción en 2015.

Y es también lo que ocurrió a Edilberto Reyes García, de 12 años de edad, que en julio de 2015 salió de su vivienda junto con su sobrina Yeini, de 6 años, para comprar pañales en la tienda, cuando fue asesinado por elementos del Ejército que, junto con la Policía Estatal, realizaban un operativo para desbloquear un tramo carretero en el que se manifestaban habitantes de la comunidad de Ixtapilla, Michoacán, por el arresto de su dirigente comunitario.

Edilberto murió por un disparo en la cabeza y su sobrina fue lesionada por una esquirla que se incrustó en su cráneo.

“Desde ese tiempo que mataron a mi hijo, yo ya no puedo vivir bien –confiesa la señora Emilia García Cabrera, mamá de Edilberto–. El gobierno lo mató y yo nunca creí que el gobierno eso iba a hacer, nosotros pensábamos que el gobierno deveras nos protegía, nos cuidaba, pero la verdad no, no nos cuida. ¿Por qué? Porque él mismo mató a mi hijo y él era un niño. ¿Él qué delito tenía? Nada. Mi hijo no tenía ningún delito, él era un ‘escuelero’. Yo lo mandé a comprar unos pañales para un nietito que tengo, cuando el Ejercito pasó, fue cuando empezaron a tirar, fueron los primeros balazos que le tocaron a mi niño. ¿Y qué dijo el Ejército? Dijeron ellos, ‘nosotros no tiramos, el que tiró fue la comunidad’, cuando no es así, a mí nadie me va a contar, yo mero vi cuando tiraron los primeros balazos y le tocó a mi hijo. Yo los vi, yo los vi con mis propios ojos.” Como en los casos anteriores, ninguno de los uniformados implicados fue sometido a la justicia.

Epílogo: la constancia de la ausencia

Para trazar la silueta de los niños y niñas víctimas de la guerra, no basta con esbozar a las y los menores asesinados o desaparecidos. Esa silueta debe ampliar su trazo e incluir, al menos, rasgos de las personas menores de edad que viven la desaparición forzada o la ejecución extrajudicial desde la ausencia de sus seres queridos, así como desde el miedo que queda.

“Mi niña nomás mira a los policías o los soldados y le da miedo –narra Kasandra Treviño–. Mi niña iba a cumplir un añito cuando entraron oficiales de la fiscalía estatal, tumbando puertas. Todo pasó ahí en la casa, nosotros estábamos dormidos, estábamos nomás mi papá, yo y mi niña... era un día por la mañana”. Un día de septiembre de 2019.

Kasandra, entonces de 18 años, y su bebé, fueron las únicas sobrevivientes de la que ahora es recordada como la ‘masacre de Valles’, por las ocho personas que en 2019, ya durante el actual gobierno, fueron asesinadas por policías estatales y elementos del Ejército, en la colonia Valles de Anáhuac, de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Todas las víctimas, incluido el papá de Kasandra, el señor Severiano Treviño –chofer de un camión de reparto de refrescos–, fueron raptadas por policías estatales y militares, luego fueron torturadas y asesinadas. Sus cadáveres fueron disfrazados con uniformes camuflados y a su lado las autoridades colocaron armas y un vehículo con blindaje artesanal, para simular que murieron en un enfrentamiento.

“A mí me estaban pegando –recuerda Kasandra, en cuya vivienda fueron concentradas las víctimas, para su ejecución–, y me decían que tapara a la niña. Lo único que hice fue agarrar a la niña y no soltarla, por miedo a que me la fueran a quitar... anotaron mi nombre y el de la niña, nos tomaron fotos, videos y me dijeron que si yo decía algo, iban a regresar... Y me sacan a mí y a mi niña tapadas con una cobija y me dicen que ya ni busque a mi papá, que no regrese, que no voltee, que me vaya... de hecho, la niña (ahora de cuatro años) aún como que se acuerda, a pesar de que apenas iba a cumplir un año, ve a los policías, a los soldados, y me dice ‘amá, nos van a llevar’.”

Luego de que la prensa evidenció el montaje instrumentado, las autoridades ofrecieron una disculpa pública por los crímenes cometidos en Valles de Anáhuac, aunque no hubo justicia. No hubo imputaciones contra los policías y militares responsables, además de que Kasandra y su hija nunca recibieron reparación del daño ni atención victimológica o, al menos, apoyo psicológico.

Pero incluso en los casos en que esta atención ha llegado a darse, nuevamente, es sólo como parte de un esquema de simulación por parte de las autoridades, tal como ejemplifica el caso de Guadalupe Vicario, habitante de Chilpancingo, Guerrero, quien busca a su esposo y a sus dos hijos adultos, secuestrados por la policía estatal en el año 2013.

Sus hijos menores, entonces de 10 y 12 años, y su nieta de cinco fueron testigos. ¿Qué apoyo han recibido?

“Mi hija tenía 10 años, mi nietecita tenía cinco años y mi hijo tenía 12 años –explica Guadalupe–. Ellos vieron, principalmente mi niña, ellos vieron que fueron los policías, los estatales... yo estaba haciendo tortillas en el comal, cuando pasó una camioneta de la policía. De repente escuché que gritaron ‘hijos de su puta madre, nos los vamos a llevar a todos’. A mí me apuntaron en mi cabeza, nomás escuchaba gritos y gritos y me dijeron ‘si dice algo la vamos a matar’. Y cuando sentí que ya no tenía el arma en la cabeza, me paré y salí corriendo para adentro de mi casa. ¡No había nadie!”

Sin explicar la razón, la policía estatal se llevó consigo al señor Agustín Martínez Vicario, y a sus hijos Agustín y Héctor, de 21 y 19 años, respectivamente, dedicados a la recolección de leña, para la venta. Nunca fueron localizados.

A su hijo de 12 años, Guadalupe lo halló escondido debajo de una cama, y a su hija y nieta bajo los asientos de la camioneta en la que la familia transportaba la leña.

“A ellos nomás una vez los vio el psicólogo, y nomás a mi hija, porque a mi niño no lo ha visto nadie”, narra Guadalupe.

“Y luego de eso, mis niños, con el miedo, no querían ni que yo me fuera a trabajar, pero somos de escasos recursos, yo vendo tortilla para mantenerme y mi esposo juntaba leña para vender, y después de eso yo les decía ‘mis hijitos, se encierran y no le abran a nadie’, porque los tenía que dejar para trabajar. Y cuando regresaba los encontraba debajo de la cama y me decían ‘mamá, hubo una balacera’, porque vivimos en un lugar con mucha violencia... Hasta la fecha les sigue afectando, ellos no salen a la calle, ellos tienen miedo. Ellos nada más oyen algo, que ven alguna camioneta despacio, les da miedo. Les da miedo porque ellos sienten que otra vez van a venir... y mi niña todavía dice, pues, que a veces sueña que se van a meter y que se los van a llevar”.

A pesar de que han transcurrido 16 años de conflicto armado, en México no existe un registro de huérfanos, dependientes económicos y víctimas indirectas de la violencia, ni siquiera en los casos en que el responsable ha sido el Estado mexicano. Sólo un rastro de miedo queda y también un rastro de rencor. Ambos, imposibles de dimensionar en el presente, aunque previsiblemente las consecuencias de esta orfandad derivada de la guerra habrá de expresarse en el futuro.

“Mis hijos se acuerdan hasta la fecha de su tío Panchito –dice Susana, con tristeza, al platicar de su hermano Francisco Robles Villa, un albañil de 37 años que en 2017 fue asesinado frente a sus sobrinos pequeños en Morelia, Michoacán, por policías estatales–. Ellos lloran y preguntan por qué, por qué tuvieron que matar a su tío. Y yo tengo que explicarles que fue porque Dios necesitaba a alguien más con él...”

Siguiendo el mismo patrón que el resto de las autoridades del país, los policías que mataron al “tío Panchito” dijeron que él les había disparado antes, aunque se probó que era una mentira. Primero con un video captado por vecinos y luego mediante exámenes forenses, se comprobó que la víctima no estaba armada y que no había realizado disparos, pero aun con estas evidencias, ningún policía fue imputado por su asesinato.

Ahí donde debía haber justicia, lamenta Susana, quedó un hueco de impunidad, que se ha ido llenando de odio. Cuando todo ocurrió, recuerda, “mi hijo pequeño apenas hablaba y él decía que cuando fuera grande iba a matar a los pistoleros que mataron a su tío Panchito... Es una situación muy dura –concluye–, porque la sangre nunca te deja de doler”.